急変する医療の現場で生まれている「空白」

- 「血糖値が高いから運動を始めてください」

- 「体重を減らすために適切な運動をしてください」

- 「心臓の機能改善のために運動療法を取り入れましょう」

しかし医療現場の現実は厳しいものです。

多くの医師は「運動してくださいね」と言うだけで終わり、具体的な運動内容や継続的なフォローアップまで行えていません。

なぜなら…

- 医師は多忙な医療現場では運動指導に時間を割けない

- 運動療法の処方には様々な制限がある

- 専門的な運動指導人材が不足している

この“空白”を埋めることができる人材が、いま強く求められているのです。

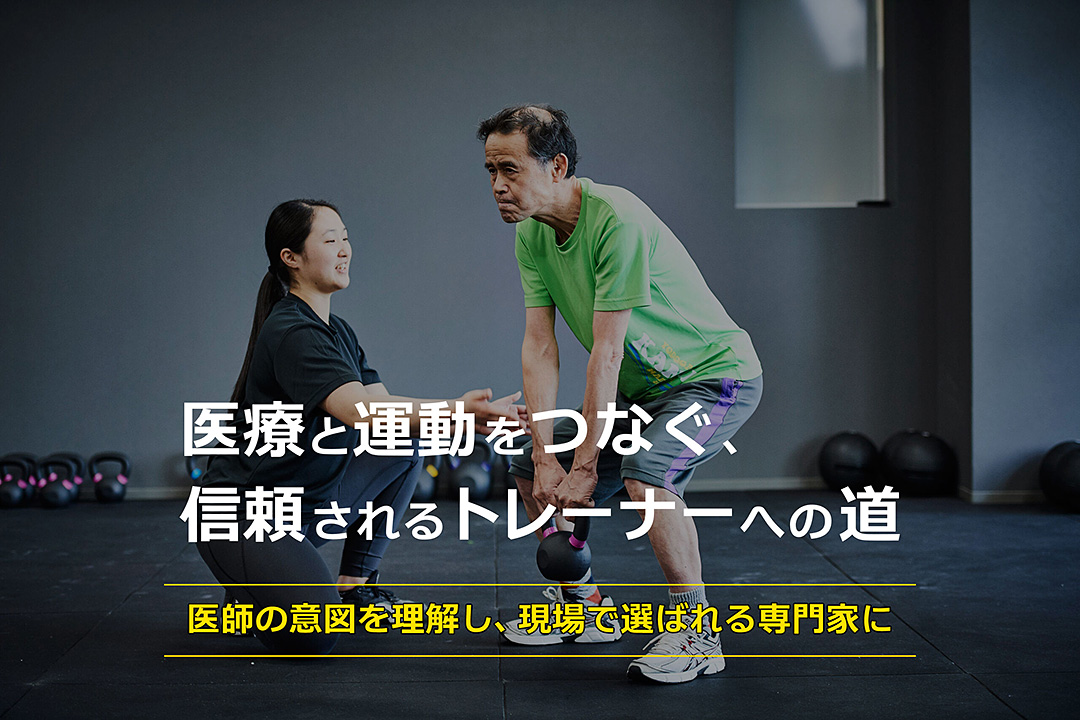

医療と運動をつなぐ新時代の流れが始まっている

イギリスやオランダなど先進国では「社会的処方」という概念が広がっています。

医師が薬だけでなく、運動や社会参加活動を「処方」する考え方です。

ある事例によると、社会的処方を受けた患者の多くが医療機関の利用を減らしたという報告もあります。

(内閣府孤独・孤立対策室 2022報告)

日本でも2023年頃から「メディカルフィットネス」という言葉が注目され始め、健康運動指導士や医療系資格を持つトレーナーと医療機関の連携が少しずつ進み始めています。

↓↓↓

医師の意図を理解し、連携を図れるトレーナー

医療知識に基づいた運動プログラムを提供し、

医師の意図を理解して連携を図る新時代の専門家です。

トレーナーとして、こんな課題に直面していませんか?

- 医療機関との連携が望みでも、どう動けばいいかわからない

- 医療機関への適切なアプローチ方法がわからない

- 医師と話す機会がない

- 何から始めればいいのか見当もつかない

- トレーナーとして差別化したいけど、市場は飽和状態

- 同じような資格や知識を持つトレーナーが溢れている

- 価格競争に巻き込まれ、収入が安定しない

- 医療知識に自信がなく、指導に説得力が持てない

- クライアントに症状について質問されても自信を持って答えられない

- 医師監修の知見を活かした指導ができていない

- 一般的な知識しか提供できていない

- 資格ばかり増えているのに、現場で活かせていない

- 高いお金を払って取得した資格が実際の仕事に結びついていない

- 資格と実践の橋渡しができていない

課題には

解決策があります

なぜ今、医療現場と連携できるトレーナーが

注目されているのか?

- 健康増進と疾病予防への社会的関心の高まり

- 高齢化社会の加速

65歳以上の人口が総人口の30%を超え、医療費は年々増加の一途をたどっています。

この状況の中で「治療」だけでなく「健康増進」への取り組みが注目されています。

- 医療現場の人手不足

- 健康増進と社会参加を促す考え方の広がり

予防医療の担い手として、トレーナーへの期待が高まっています。

- 医療知識に基づいた運動指導の重要性

心臓専門医の研究では、「心不全を抱える患者さんに運動療法を含む心臓リハビリテーションを実施することで、症状悪化のリスクが低減する」という結果が示されています。

しかし、医療機関だけでは十分な運動指導を提供できていないのが現状です。

この医療の隙間を埋めるのが、専門知識を持った医療現場と連携できるトレーナーの役割なのです。

Doctor’s Fitness Academy

連携を図れるトレーナーになる

現役の循環器内科医師が教える

「医療知識に基づいた運動指導」と「連携を図るスキル」を学べる唯一の講座です。

- 医療機関と連携できるトレーナーに

医療機関と適切な関係を構築し活動できるようになります。

クライアント獲得において信頼性を高められます。

- 行政案件や地域プロジェクトへの参加機会の可能性

安定した活動の機会にもつながります。

- 医師から信頼される存在へ

- クライアントから選ばれるトレーナーへ

- 単価アップ+安定的なキャリア形成につながる可能性

長期的なキャリア構築を目指せます。

なぜ多くのトレーナーは医療現場との連携に苦労するのか

直面している「3つの壁」

- 共通理解が難しい

このギャップを埋めなければ、信頼関係の構築は難しいでしょう。

- アプローチ方法がわからない

医療機関や行政機関への効果的なアプローチ方法を知らないため、連携のきっかけが掴めません。

闇雲に営業しても、時間とエネルギーの無駄になってしまいます。

- 信頼性の証明が難しい

Doctor’s Fitness Academyがもたらす

5つの具体的なメリット

- 医師から直接学べる実践型カリキュラム

現役医師から学ぶことで、医療現場で求められる知識とスキルが身につきます。

教科書だけでは得られない、現場の生きた知恵が手に入ります。

- 医療現場で求められる「共通理解」が身につく

医療用語や専門知識を適切に理解すると、医師や医療従事者との意思疎通がスムーズになります。

信頼関係の構築がより円滑になります。

- 医療機関・行政との連携方法を具体的に学べる

実際に連携している事例をもとに、アプローチ方法から提案内容、関係構築の方法まで、現場ですぐに活用できる具体的な方法論を習得できます。

- 修了後も提携案件や紹介制度でサポート

講座の修了がゴールではありません。

卒業後も継続的なサポート体制があり、実際の案件や紹介制度を通じて、学びを実践に移す機会が提供されます。

- 卒業生コミュニティで継続的な学びと情報交換

同じ志を持つ仲間とのネットワークができ、最新の情報交換や互いの成功事例の共有など、卒業後も成長し続けるための環境が整っています。

トレーナーとしての活動が変わった経験

<5期>

アカデミーを受講して早速変わったのが日々のクライアントの会話健康診断の数値と言った具体的なものから、日々の何気ない不調、睡眠不足などの話題を拾い、一歩突っ込んだ質問が自然とできるようになっていることに気づきました。

アドバイスを実行し、行動変容する人が増えて、指導者として嬉しい限りです。

また、講師としてより「健康」にフォーカスしたテーマで講義することも増え、パーソナルトレーナー業界にも着実に予防医療の考えが浸透し始めていることを実感しています。

【活動エリア】大阪~神戸

【HP】https://peraichi.com/landing_pages/view/leanbodystyle

(ライフスタイルコーチ【LEANBODY(S)TYLE】)

<4期>

Doctor’s Fitness Academyを受講させて頂き真っ先に変化したことは、お客様に自信を持って話ができるようになったところです。

内科系や薬の話は今まで曖昧な話しかできずに悩んでましたが、今ではわかることは自信を持ってお話しできるようになり、お客様に安心を与えることができていると感じています。

迷われてる方は是非受講してみて下さい。

<2期>

その結果、信頼され、選ばれるトレーナーとして活動の幅が広がったと実感しています。(薬剤師兼スポーツトレーナー)

<5期>

ですが、現在は学びを重ねる中で、少しずつ自信を持って的確に説明できる場面が増えてきました。

宮脇先生もおっしゃっていましたが、「勉強して終わり」ではなく、「勉強して身につけてこそ意味がある」と感じます。

今後も知識の幅と深さを求めて、日々の学びを続けていきます。

(ストレッチトレーナー)

【活動エリア】大阪市北浜

【施設】Green Body Maintenance Salon

【HP】https://green-body-maintenance-salon.jimdosite.com/

<7期>

運動・栄養・睡眠の重要性を、内科医の視点からエビデンスに基づき学べたことで、患者様やお客様へ自信を持って説明できるようになりました。

医師から直接学べる貴重な経験でした。

【活動エリア】東京都府中市

【施設】YAS BODY MENTOR

【HP】https://yas-body-mentor.com/

<7期>

フィットネス現場では聞けない、運動処方や薬の話、病気になった後の現場の話などを通じて、専門知識を学び続ける必要性を実感できました。

宮脇先生の講義は分かりやすく、質問も交えながら学びを深められる内容で、健康に関わる運動指導をしていきたい方には大変有意義だと思います。

【活動エリア】東京・全国

【HP】https://rumerakia.co.jp/

(株式会社ルメラキア)

<7期>

宮脇先生の現場でのお話を始め、医学的観点から運動、睡眠、栄養をより深く、”曖昧な理解”から”確実な理解”へと変わっていきました。

講義は先生との対話もあるので、より理解が深まりますし、他の受講者のお話も聞けたりするので、自分の知識の幅も広がっていっていると実感しています。

これから社会に出ていく身ですので、このアカデミーで学んだことを活かすと同時に、学び続けることを忘れずに頑張っていきます!

【大学】滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科

「Doctor’s Fitness Academy」が誕生した理由

そこで気づいたのは、『治療』だけでは十分でないということです。

心臓病、糖尿病、高血圧…これらの生活習慣病の多くは、適切な予防と早期介入によって改善できる可能性があります。

そして、その取り組みの中核を担うのが、適切な運動習慣の確立です。

しかし、医療現場では『運動してください』と言うだけで、具体的にどのような運動をすればいいのか、どのくらいの強度で行うべきか、いつ行うべきかなど、詳細な指導ができていません。

そこで必要になるのが、医療知識を持ったトレーナーの存在です。

私がDoctor’s Fitness Academyを立ち上げた理由。

医師の意図を理解し、連携を図れるトレーナーを育て、日本の医療を『治療中心』から『健康増進と予防も重視する』方向へ変えていく必要がある。

そんな思いからです。

医療現場にいたからこそわかる、”健康増進の大切さ”。

トレーナーが予防医療従事者として活躍できれば、社会が変わると信じています。

カリキュラム内容

- 生活習慣病と循環器疾患の基礎知識

医師が日常診療において、どんなことを考え、問診や検査を行い診断するのか、そしてどのように治療するのか、その背景にある視点を学べます。

健康増進の取り組みは疾病に対して治療するだけでなく、その先の未来を見据えた関わり方ができます。

- 健康状態の評価と運動処方の基本原則

ご自身の健康管理にとっても、お客さん・患者さんの健康状態を知ることにとっても非常に重要です。

- 自律神経・睡眠・戦術的リカバリーの具体的手法

説得力のある、一歩踏み込んだ、具体的なアドバイス方法を習得できます。

- 医療面接の技術とリスク管理

クライアントの健康状態を正確に把握。

適切な運動プログラムを提供するための質問技術や観察ポイントを習得。

- 医師・医療従事者との効果的なコミュニケーション方法

専門用語の理解、情報共有の方法、連携時の留意点など、実践的なスキルを身につけられます。

- 医療機関・自治体との具体的な連携事例と提案方法

- 各種疾患に対応した運動プログラムの設計と実践

- 運動効果の評価と効果測定の科学的手法

- 心理的アプローチとモチベーション管理

- 医療知識を活かしたトレーナーとしてのキャリア構築

講座の詳細情報

【開催概要】

- 開催:第9期(現在受付中)

- 期間:約3ヶ月(全10回)

1/19(月) 21:00~スタート

1.<1/19>予防医療の概論

2.<1/26>生活習慣病と循環器疾患①

3.<2/2>生活習慣病と循環器疾患②

4.<2/9>生活習慣病と循環器疾患③

5.<2/16>健康状態を知る①

6.<2/23>健康状態を知る②

7.<3/2>健康状態を知る③

8.<3/9>自律神経を知る

9.<3/16>睡眠を知る

10.<3/23>戦略的リカバリー概論 - 講義日時:毎週月曜 21:00〜22:00

- 形式:オンライン(オンデマンドでの参加可)

※繰り返し聴講可

【受講条件】

- フィットネスインストラクター、パーソナルトレーナー、理学療法士などの運動指導に関わる方

- 医療知識を活かした指導に興味がある方

- オンラインでの受講が可能な方

【講師紹介】

Doctor’s Fitness代表医師/循環器内科医

元大阪大学医学部附属病院

循環器内科(重症心不全・心臓移植)スタッフ

大阪府スマートヘルスプロジェクト

アドバイザー

ラグビーW杯2019 嘱託医/

CrossFit Physician

受講料と特典

- 55,000円(税込)

「医療知識を活かした専門性」という一生もののスキル資産への投資費用です。

医療知識を活かしたトレーナーとしての市場価値が身につけば、セッション単価の向上や医療機関との連携案件など、投資額以上のリターンを得られる可能性があります。

卒業生の多くが講座終了後の半年以内に受講料の回収に成功。

その後も継続的に収入向上を実現しています。

医療現場の実態や、医師が求めているトレーナー像について解説。医師とのアプローチに役立つ内容です。

医療機関への提案書テンプレート、連携契約書のサンプル、医療機関アプローチ専用メールテンプレート。

すぐに使える実用的な資料集をプレゼント。

学んだ内容をすぐに実践に移せます。

よくある質問

はい、初心者でも安心して学べるよう設計しています。

基礎から丁寧に解説しますので、医療知識がなくても全く問題ありません。

受講生の約80%は医療知識がほとんどない状態からスタートし、成果を上げています。

リアルタイムで参加できない場合も、録画配信があるので安心して学べます。

実際に北海道から沖縄まで、全国各地から受講されています。

各講義は録画視聴が可能で、質問もオンラインで随時受け付けています。

理解できるまで繰り返し視聴でき、わからないことはいつでも質問できるので安心です。

また、基礎知識を補うための講義資料も提供いたします。

すべての講義は録画され、1週間程度視聴可能です。

ご自身のペースで学習を進めることができますので、お仕事が忙しい方でも安心して受講いただけます。

【重要なお知らせ】

- 本講座を修了しても、国家資格や公的資格が取得できるわけではありません。「医療知識を活かしたトレーナー」は公的な資格ではなく、当アカデミーの独自プログラム修了者を示す名称です。

- 本講座では医学的知識を学びますが、医療行為に該当しません。医療行為は各種法令に基づき、医師や看護師などの有資格者のみが行えます。

- 本講座で学ぶ知識は、健康増進を目的としたものであり、疾病の治療・診断・処方を目的としたものではありません。クライアントの症状に応じた運動指導を行う際は、医師の指示に従い、各自の資格の範囲内で行動してください。

あなたのトレーナー活動が変わる決断のとき

医療と運動。

本当は強く手を取り合うべきこの2つが、

今も”つながっていない”場面は多く存在します。

まだ迷っていますか?

お気軽にご相談・お申込みください!

新たな一歩を踏み出しませんか?

Doctor’s Fitnessアカデミーの

お申込みはこちら

- 法人向けのお問い合わせも受け付けています。

フォームより詳細をご記入いただき、お問い合わせ・ご相談ください。

メルマガのお申込みはこちら

【医師の方向け】

メルマガのお申込みはこちら